Abhängigkeit

Definition von Abhängigkeit

Die WHO definiert Abhängigkeit als einen seelischen, eventuell auch körperlichen Zustand, der dadurch charakterisiert ist, dass ein Mensch trotz körperlicher, seelischer oder sozialer Nachteile ein unüberwindbares Verlangen nach einer bestimmten Substanz oder einem bestimmten Verhalten empfindet, das er nicht mehr steuern kann und von dem er beherrscht wird.

Durch zunehmende Gewöhnung besteht die Tendenz, die Dosis der Substanz bzw. die Häufigkeit der Handlung zu steigern. Einer Abhängigkeit liegt der Drang zugrunde, die psychischen Wirkungen des Suchtmittels/der Handlung zu erfahren, zunehmend auch das Bedürfnis, unangenehme Auswirkungen ihres Fehlens (Entzugserscheinungen wie Unruhe, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Angstzustände, Schweißausbrüche) zu vermeiden. Abhängigkeit wird heute als Krankheit angesehen.

Psychische und physische Abhängigkeit

Es wird zwischen psychischer und physischer (körperlicher) Abhängigkeit unterschieden:

ist definiert als übermächtiges, unwiderstehliches Verlangen, eine bestimmte Substanz immer wieder einzunehmen bzw. eine bestimmte Handlung immer wieder auszuführen, um ein Lustgefühl zu erlangen und/oder ein Unlustgefühl zu vermeiden.

ist charakterisiert durch eine Toleranzentwicklung, die zu Dosissteigerung führt sowie durch das Auftreten von körperlichen Entzugserscheinungen bei Absetzen der Substanz/Unterdrückung der Handlung (z.B. Zittern, Unruhe, Schweißausbrüche).

Substanzbindung

Substanzgebundene und substanzungebundene Abhängigkeit

Es wird zwischen substanzgebundener und substanzungebundener Abhängigkeit unterschieden:

Unter substanzgebunde Abhängigkeit wird die Entstehung einer Abhängigkeit aufgrund des Konsums von psychoaktiven Substanzen verstanden. Jeder Stoff, der angenehme Gefühle verschafft, birgt das Risiko, davon abhängig zu werden. In den meisten Fällen entsteht nur durch Einnahme eines Stoffes natürlich nicht zwingend eine Abhängigkeit. Jedoch beinhaltet jede Suchtgeschichte immer eine erstmalige Einnahme irgendeines Suchtmittels.

Viele Suchtkranke sind darüber hinaus nicht nur von einer Substanz abhängig, oft liegt eine Mehrfachabhängigkeit vor, z.B. von Alkohol und Tabletten.

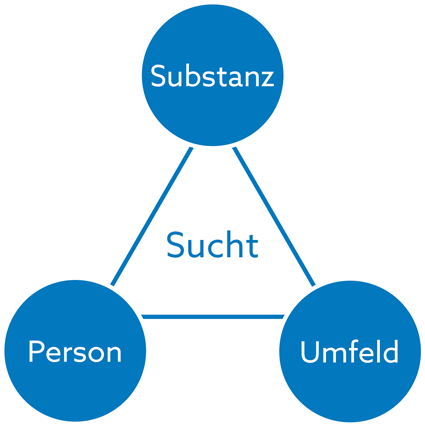

Entstehung und Entwicklung

Für die Entstehung und Entwicklung einer Substanzabhängigkeit wird das Zusammenwirken verschiedener Faktoren angenommen:

- Die Substanz

Ob sich eine Abhängigkeit entwickelt, hängt u.a. von bestimmten Merkmalen der Substanz ab. Zum einen ist entscheidend, wie leicht verfügbar eine bestimmte Substanz ist. Darüber hinaus spielt die individuelle Wirkung der jeweiligen Substanz eine wichtige Rolle. So führt z.B. Alkoholkonsum zur Enthemmung und löst Ängste. Bei Medikamentenabhängigkeit steht zumindest am Anfang die schmerzlindernde oder beruhigende Wirkung im Vordergrund.

Ein weiteres einflussreiches Merkmal der Substanz ist ihr Abhängigkeitspotential, das heißt, wie leicht sie zu psychischer oder körperlicher Abhängigkeit führt. Das Abhängigkeitspotential darf aber nicht als eine feste Größe betrachtet werden. Zwar führen einige Substanzen schneller zu Abhängigkeit als andere, andere Faktoren, wie z.B. die Persönlichkeit des Konsumenten spielen aber eine entscheidende Rolle. Auch ist die Toleranz für die jeweilige Substanz individuell unterschiedlich.

- Die Person

Auf Seiten des Individuums stehen u.a. folgende Faktoren im Zusammenhang mit Abhängigkeit: andere psychische Erkrankungen (z.B. Depression, Angststörungen), Selbstunsicherheit und Komplexe, Spaß an Verbotenem und Risiko, Langeweile, Beeinflussbarkeit, Problemverdrängung, Leistungssteigerung, Kontaktstörungen und Geltungsdrang. Solche Faktoren führen in Kombination mit der Drogenwirkung dazu, dass Abhängigkeit geradezu erlernt wird. Auch genetische Faktoren scheinen beteiligt zu sein.

- Das Umfeld / die Situation

Die Umwelt übt auf verschiedenen Ebenen Einfluss auf die Entstehung von Abhängigkeit aus. So ist beispielsweise in unserer Gesellschaft Alkoholkonsum nicht nur toleriert, sondern gehört fast schon zum Alltag. In bestimmten Gruppen (z.B. Vereinen) gibt es feste Trinkrituale, Abstinenz wird verlacht, Trinkfestigkeit gelobt. In anderen Kreisen gilt z.B. Kokain als chic. Auch ideologische Faktoren spielen eine Rolle. In der Hippie-Bewegung gehörte beispielsweise Haschisch zum Lebensgefühl.

Als substanzungebundene Abhängigkeit wird jene Form der psychischen Zwänge und Abhängigkeiten bezeichnet, bei der keine psychoaktiven Substanzen eingenommen werden (bspw. Mediensucht, Spielsucht).

Ähnlich, wie unser Belohnungssystem im Gehirn von Substanzen angesprochen werden kann, sprechen Forschungsbefunde dafür, dass dieses auch durch Verhaltensweisen möglich ist (PC-Spielen, Chatten, Glücksspiel, Arbeiten, Sport, Einkaufen etc.).

Grundsätzlich könnte so eine Abhängigkeit nicht nur von psychotropen Substanzen möglich sein, sondern auch von bestimmten Verhaltensweisen.

Wann liegt eine Abhängigkeit vor?

Einleitung: Wer diagnostiziert? Welcher Zeitraum, etc.

Wie wird Abhängigkeit diagnostiziert?

Auch hier wird zwischen stoffgebundener und stoffungebundener Abhängigkeit unterschieden:

Ein sogenanntes Abhängigkeitssyndrom wird in Deutschland gemäß des Diagnosesystems ICD-10 als "F1x.2" diagnostiziert, als "eine Gruppe von Verhaltens-, kognitiven und körperlichen Phänomenen, die sich nach wiederholtem Substanzgebrauch entwickeln".

Demnach liegt eine Abhängigkeit vor, wenn mindestens drei der folgenden Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate zutreffen:

- Starker Wunsch, die Substanz einzunehmen

also ein wiederkehrendes starkes/übermächtiges Verlangen oder eine Art Zwang - Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren

also eine verminderte Kontrollfähigkeit was z.B. den Beginn, die Beendigung oder die Menge des Konsums betrifft - Anhaltender Substanzgebrauch trotz schädlicher Folgen

also trotz eines Zusammenhangs mit negativen körperlichen, psychischen und/oder sozialen Folgen - Dem Substanzgebrauch wird Vorrang vor anderen Aktivitäten und Verpflichtungen gegeben

also Vernachlässigung anderer Interessen und Verpflichtungen - die Substanz wird zum Lebensmittelpunkt - Es entwickelt sich eine Toleranzerhöhung

also die Notwendigkeit des Konsums immer größerer Mengen, um den gewünschten Effekt zu erzielen - Es entwickelt sich manchmal ein körperliches Entzugssyndrom

also sehr negative Symptome beim Absetzen eines Stoffes, der körperlich abhängig macht (z.B. Heroin, Alkohol)

Das Abhängigkeitssyndrom kann sich auf einen einzelnen Stoff beziehen (z.B. Tabak, Alkohol oder Diazepam), auf eine Substanzgruppe (z.B. opiatähnliche Substanzen) oder auf ein weites Spektrum unterschiedlicher Substanzen.

Im Bezug auf die genaue diagnostische Einordnung bleibt bisher umstritten, ob man von Verhaltensabhängigkeiten spricht oder aber von einer Störung der Impulskontrolle. In der aktuellen Version der Internationalen Klassifikation psychischer Erkrankungen (ICD-10) gibt es unter den Impulskontrollstörungen bereits die Diagnose des pathologischen Glücksspiels (F63.0). Eine PC-Spielsucht, Arbeitssucht o.ä. hingegen haben bisher noch keinen Eingang in das Diagnosesystem gefunden, was sich aller vorraussicht mit dem ICD-11 verändert.

Behelfsmäßig werden diese aktuell unter der Kategorie F63.9 (Abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskontrolle, nicht näher bezeichnet) diagnostiziert. Dies ist sicherlich nicht optimal, ermöglicht jedoch Beratungs- und Therapieangebote für diese Problembereiche.

Bei Nachfragen können Sie sich gerne an uns wenden.

Für die Diagnostik im Bereich der Internetbezogenen Störungen nutzen wir in der Beratung Kriterien aus dem DSM-V, da diese bereits differenzierte Diagnosemöglichkeiten in diesem Bereich bietet als das ICD-10. Nachfolgende Tabelle listet die Diagnosekriterien der Internet Gaming Disorder (Störung durch Spielen von Internetspielen) auf, welche auch von uns in der Beratung genutzt wird.

Wichtig: auch wenn die nachfolgenden Kriterien sehr eindeutig erscheinen, erfordert eine Diagnostik immer die Einschätzung einer Fachkraft. Bite sehen Sie nachfolgende Kriterien ausschließlich als Orientierung und vereinbaren zur Klärung einen Termin in unserer Beratungsstelle.

| Kriterium 1 | übermäßige Beschäftigung (z.B. gedankliche Vereinnahmung durch Computerspiele) |

|---|---|

| Kriterium 2 | Entzugssymptomatik (z.B. Reizbarkeit, Ängstlichkeit oder Traurigkeit), wenn das Spielen wegfällt |

| Kriterium 3 | Toleranzentwicklung (z.B. Bedürfnis nach zunehmend längeren Spielzeiten) |

| Kriterium 4 | erfolglose Versuche, das Spielen zu kontrollieren |

| Kriterium 5 | Interessenverlust an früheren Hobbys und Freizeitbeschäftigungen (als Ergebnis des Spielens) |

| Kriterium 6 | Fortführung eines exzessiven Spielens, trotz Einsicht in die psychosozialen Folgen |

| Kriterium 7 | Täuschen von Familienangehörigen, Therapeuten und anderen bezüglich des Umfangs des Spielens |

| Kriterium 8 | Nutzen von Spielen, um einer negativen Stimmungslage zu entfliehen oder sie abzuschwächen (z.B. Gefühl von Hilflosigkeit, Schuldgefühle, Ängstlichkeit) |

| Kriterium 9 | Gefährdung oder Verlust einer wichtigen Beziehung, der Arbeitsstelle oder Ausbildungs-/ Karrieremöglichkeit aufgrund des Spielens |

Folgen

Jeder Missbrauch von Substanzen kann gefährlich sein, jede Abhängigkeit hat mehr oder weniger schlimme Folgen für den daran Erkrankten, für seine Umgebung sowie für die Gesellschaft:

- Körperliche Folgeerkrankungen bis hin zur Lebensgefahr durch Überdosierung

- Anfälligkeit für Verletzungen, Unfälle, Infektionen

- Psychische Folgen/Erkrankungen wie Depression, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Verlangsamung bis hin zur Veränderung der Persönlichkeit.

- Soziale Konsequenzen wie Schulden, Arbeitslosigkeit, Kriminalisierung, Verlust alter Freunde, Streit bis hin zur Gewalt in der Familie.

Hilfe und Behandlung

Es gibt zahlreiche Behandlungsmöglichkeiten für Abhängigkeitserkrankungen. Alle setzen jedoch unbedingt die Mitwirkung des Betroffenen (teilweise auch die der Angehörigen) voraus. Daher ist zumindest ein gewisser Anteil an Eigenmotivation für eine Behandlung unbedingte Voraussetzung für deren Erfolg.

Trotz weiter Verbreitung von Abhängigkeiten ist dieses Thema häufig noch tabuisiert. Darüber hinaus ist ein Teil der Suchtmittel illegal. Daher bieten die Beratungsstellen ihre Hilfe auch dann an, wenn der Hilfesuchende anonym bleiben möchte. Außerdem unterliegen die Berater der Schweigepflicht, d.h. sie dürfen an Außenstehende (auch Eltern, andere Angehörige, Polizei, etc.) keine Informationen weitergeben.

Das Thema Abhängigkeit sollte weder dramatisiert noch verharmlost werden. Betroffene oder Angehörige sollten daher bei Fragen die professionelle Hilfe von (Drogen-)Beratungsstellen in Anspruch nehmen.

Kontakt zur Beratungsstelle

Telefonnummer, Adresse, Mailadressen und interaktive Zugänge zur Beratungsstelle finden Sie hier.

Welche Kontaktmöglichkeiten wir bieten und wie wir arbeiten erfahren Sie unter Kontaktmöglichkeiten.

Schweigepflicht - was bedeutet das?

Die Verschwiegenheitspflicht (auch: Schweigepflicht) ist im engeren Sinn die rechtliche Verpflichtung bestimmter Berufsgruppen, ihnen anvertraute Geheimnisse nicht an Dritte weiterzugeben.

Die Schweigepflicht wird im Strafgesetzbuch durch § 203 (Verletzung von Privatgeheimnissen) definiert. Hier ist auch geregelt, welche Berufsgruppen der Schweigepflicht unterliegen - unter anderem auch "Berater für Suchtfragen in einer staatlich anerkannten Beratungsstelle".

Die Schweigepflicht dient dem Schutz des persönlichen Lebens- und Geheimnisbereichs einer Person, die sich unserer Einrichtung anvertraut. Sie ist damit die Grundlage dafür, dass jeder in einer Beratung offen über seine Probleme reden kann, ohne dass Behörden, Polizei, Arbeitgeber*innen oder Angehörige hierüber Auskunft erhalten könnten.

Beratung ist von einem Vertrauensverhältnis abhängig, das nur entstehen kann, wenn die Hilfesuchenden sich darauf verlassen können, dass die anvertrauten Informationen nicht unbefugt weitergegeben werden. Insbesondere auch dann, wenn auch Straftaten offenbart werden.

Die Mitarbeiter*innen der Jugend- und Drogenberatung Wolfsburg dürfen also normalerweise niemandem mitteilen, dass es einen Beratungskontakt gibt oder was der Inhalt dieses Kontaktes ist. Außerdem muss der Name für eine Beratung nicht genannt werden, sie kann auch anonym telefonisch oder online erfolgen.

Da es sich bei der Schweigepflicht um ein hohes Rechtsgut handelt, dessen Missachtung mit schweren Sanktionen belegt wird, gibt es nur wenige Ausnahmen, die einen Bruch der Schweigepflicht rechtfertigen. Diese Ausnahmen werden hier beschrieben.